Recensione di Fabio Antonelli

Pubblicato il 02/03/2022

È il 2 novembre del 1975, Pier Paolo Pasolini viene trovato morto all’idroscalo di Ostia da un passante, è stato massacrato di botte e risulta essere stato più volte investito dalla sua stessa auto, un’Alfa Romeo GT 2000. Da subito, a essere accusato è Pino Pelosi, un ragazzo di vita di 17 anni, che confessa di aver ucciso Pasolini perché quest’ultimo voleva avere con lui un rapporto sessuale non consensuale. Quel momento segnerà la fine terrena di un grandissimo poeta, ma anche l’inizio di un modo errato di approcciarsi alla sua figura, seguiranno biografie, documentari, film, spesso concentrati sulla sua omosessualità, sul suo preferire accompagnarsi a giovani ragazzi di vita, anziché sulla sua vasta produzione letteraria, cinematografica e persino pittorica.

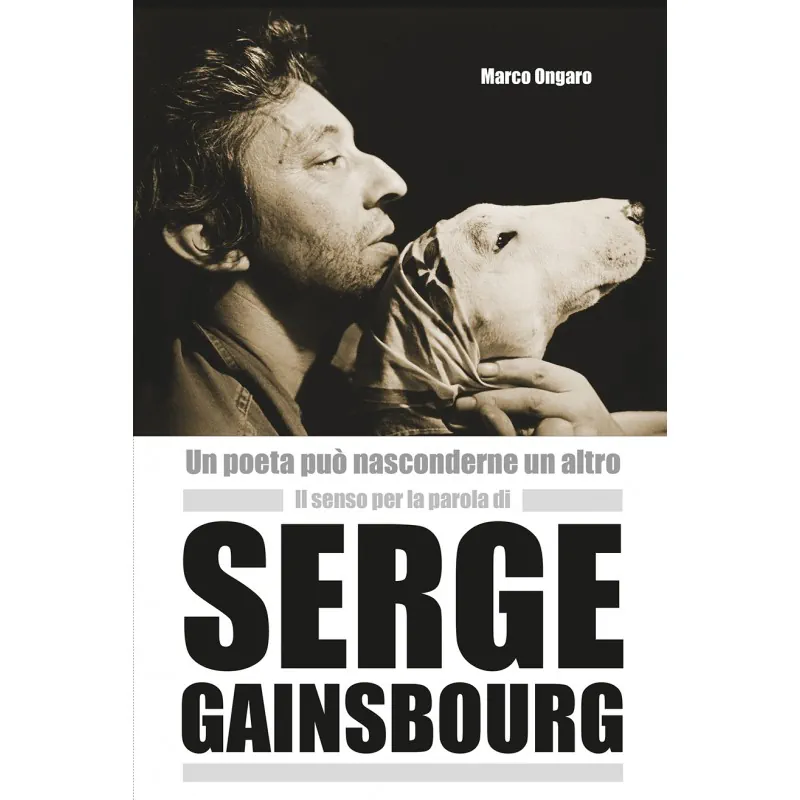

Cosa c’entra Pasolini con Serge Gainsbourg? Apparentemente nulla, ma scrivere su un personaggio come Gainsbourg avrebbe potuto portare allo stesso errore e credo ne sia ben conscio Marco Ongaro se, in un capitolo di Un poeta può nasconderne un altro - Il senso della parola di Serge Gainsbourg, scrive “Pare che la formazione sessuale di Gainsbourg significhi molto per i suoi biografi, divisi tra femmine attratte dal mito della Bestia che conquista la Bella e maschi invidiosi del Brutto che attira le splendide che loro non hanno saputo attirare” e più avanti “Ma è la sua grandiosa capacità di assimilare e trasformare, teorizzare e analizzare le pratiche conseguenti in fatto di sesso e amore, temi fondamentali di qualunque espressione artistica, a essere l’elemento principale del mito Gainsbourg”.

Boom! Centro! Ecco, quindi, su cosa non puntare la lente d’ingrandimento, deve aver pensato Marco Ongaro nello scrivere del mito Gainsbourg, comprendendo bene che non sta tanto nella capacità amatoria la sua grandezza quanto, semmai, nel saper trasformare in oro, come un novello Re Mida, “il sudore e le frizioni basilari che coinvolgono due esseri esteticamente ben assortiti nel corso degli esercizi d’amore”, citando ancora una volta l’autore del libro.

Com’è dunque il Gainsbourg di Ongaro? Se ne intuisce grandiosità e originalità sin dall’introduzione, dove emerge un poeta che non parte dalle idee ma dalle parole, è il cantante francese a dire “Le parole veicolanti le idee, e non le idee veicolanti le parole. Primordiale. Niente parole, niente idee”. Scrive però Ongaro in proposito “Il calembour è sempre in agguato”, come quando Gainsbourg afferma “Fino alla decomposizione, io comporrò”. Ma non solo l’amore per il calembour: dall’immensa produzione di Gainsbourg emerge un utilizzo delle parole spesso spiazzante, così spiazzante da essere a volte incompreso oppure compreso solo in parte, soprattutto per chi non è di lingua madre francese. Nelle proprie canzoni usa spesso il franglese, un ambiguo miscuglio delle lingue francese e inglese in cui i significati si sommano ad arte, come ad esempio in Lemon incest, in cui una tredicenne Charlotte Gainsbourg canta “incest de citron” e il coro le replica “lemon incest (lemon zest)”, una sorta di traduzione simultanea che disvela il senso francese in essa celato. Geniale, come quando fingendo di voler omaggiare la celebre Le foglie morte di Jaques Prevért, scrive la sua La chanson de Prevért, che in francese suona effettivamente come “la canzone del prato verde”, con nuovi versi ispirati perfino forse a quelli potenti del Giuseppe Ungaretti di Non gridate più, con cui in realtà sembra voler dire “Finitela con queste Foglie morte, o moriremo tutti di nostalgia”, quasi a voler interrompere la serie di rimandi per cui un qualcosa nasconde sempre un richiamo a qualcosa d’altro. Persino quando pare a corto d’idee, per cui attinge da versi altrui (c’è in tal senso una complicità incredibile con Boris Vian), riesce sempre a trarne nuova linfa o a scompaginare le carte.

Ma il mito Serge Gainsbourg, dall’inizio del timido Lucien alla fine del borderline Gainsbarre, in questa biografia di Ongaro è totalmente assente? Assolutamente no, è sempre lì sullo sfondo ma sono le canzoni, o meglio il senso per la parola di Gainsbourg, ad attrarre visceralmente Ongaro, che quasi come un biologo mette sotto la lente di ingrandimento le gemme più nascoste e le analizza.

Ne esce una guida preziosissima anche ai neofiti in fatto di Gainsbourg, come il sottoscritto, un vademecum capace di far comprendere come mai questo mito assoluto sia sopravvissuto al passare del tempo, illuminando come un faro anche coloro che sono venuti dopo di lui, diventando a sua volta fonte di ispirazione non solo per i cantautori francesi, ma anche per quelli d’oltralpe, perché in fondo un poeta ne nasconde sempre un altro.

Detto questo, credo che nessun altro in Italia, se non proprio Marco Ongaro, avrebbe potuto scrivere così bene e così approfonditamente di un artista sconosciuto a molti miei coetanei (pronti a riconoscerlo però ascoltando il capolavoro Je t'aime moi non plus, famosissimo brano utilizzato proditoriamente per animare a tappeto i servizi telefonici erotici degli anni ’80) perché Marco Ongaro, come Gainsbourg, ha sempre saputo spaziare da una forma d’arte a un’altra - è autore di canzoni, scrittore di libretti d’opera, saggista, biografo - facendo della tecnica di scrittura la sua arma migliore per cogliere la poetica altrui e appropriarsene. Mi viene in mente, per esempio, la sua canzone The lies que vou disiez, contenuta nell’album Certi sogni non si avverano: in fondo non troviamo qui lo stesso franglese di cui spesso fece sfoggio Gainsbourg?

Un poeta può nasconderne un altro.